はじめに:9月相場への警戒と期待

「9月は株が下がる」--多くの個人投資家の間で、こんな漠然とした印象が共有されています。実際、米国市場では9月の平均騰落率がマイナス1.1%と他の月を大きく下回り、日本経済新聞の報道でも「波乱の9月」として注目されています。

しかし、このような「アノマリー」は本当に信頼できるのでしょうか。そして何より、2025年という現在の市場環境において、過去の経験則はどこまで有効なのでしょうか。

本記事では、データに基づいた客観的な検証を通じて「9月効果」の実態を明らかにし、2025年の市場環境を踏まえた具体的な投資戦略を提案します。アノマリーに振り回されるのではなく、それを投資機会として活用する方法を探っていきましょう。

アノマリー「9月効果」は本当か?過去データの客観的検証

9月効果の由来と背景

「9月効果(September Effect)」とは、株式市場において9月の月間騰落率が他の月と比較して低くなりやすいという経験則です。この現象は1990年代から注目され始め、主に以下の要因が背景にあると考えられています:

- 夏季休暇明けの投資家心理の変化

- 四半期末を控えた機関投資家のポジション調整

- 新年度開始に向けた資金需要の高まり

日本市場における9月効果の実態

日経平均プロフィールの騰落率カレンダーによると、1949年の東京証券取引所再開以来のデータを分析した結果、興味深い傾向が見えてきます。

9月の各日における日経平均の上昇確率を見ると:

- 9月4日:35.00%(21勝39負)と最も低い

- 9月26日:39.34%(24勝37負)も低水準

- 一方で9月13日:65.00%(39勝21負)と高い日もある

月全体で見ると、9月は確かに他の月と比較してやや弱い傾向があるものの、その差は劇的ではありません。むしろ、三井住友DSアセットマネジメントの分析では「日経平均は年末から翌年の春先にかけて上昇し、8月から9月にかけて下落する傾向」が指摘されており、9月単独ではなく夏季全体の調整局面として捉える必要があることが分かります。

大幅下落年の共通要因

過去20年間で9月に大幅な下落を記録した年を分析すると、以下のような共通要因が浮かび上がります:

- 2008年9月:リーマンショック

- 2015年9月:中国株暴落とチャイナショック

- 2020年9月:コロナ第二波への懸念

これらの年に共通するのは、9月固有の要因というより、グローバルな金融システムや経済に対する根本的な不安が表面化したタイミングだったということです。つまり、「9月効果」は必ずしも季節性によるものではなく、偶然そのタイミングで大きなイベントが重なった結果とも解釈できます。

2025年9月の市場環境と「9月効果」の行方

2025年のマクロ経済環境

2025年9月の市場環境を理解するためには、現在のマクロ経済状況を整理する必要があります。

金融政策の動向:

大和総研の経済見通しによると、日銀は2025年も段階的な金融政策の正常化を継続する見込みです。政策金利は年内に1%前後まで引き上げられる可能性があり、これは長期金利の上昇圧力となっています。

インフレと実質賃金:

日銀の経済・物価情勢の展望では、消費者物価(除く生鮮食品)の前年比は2025年度に概ね2%程度で推移すると予測されています。ただし、実質賃金の改善ペースは緩やかで、個人消費の本格回復には時間を要する見込みです。

企業業績:

第一生命経済研究所の分析によると、日経平均株価の長期推計では、TFP(全要素生産性)の緩やかな改善を背景に、企業収益は中長期的に拡大基調を維持する見通しです。

アノマリー通り下落する可能性の理由

1. 日銀の追加利上げ観測

SMBC信託銀行のレポートでは、9月の日銀金融政策決定会合での追加利上げが市場の注目を集めています。利上げ実施となれば、金利敏感株を中心に株価下押し圧力となる可能性があります。

2. 海外投資家の動向

過去のデータを見ると、海外投資家は8月に買い越し傾向が減り、9月には売り越しに転じる傾向があります。note記事の分析でも、Reddit投資家の間で「現金比率を高める」「ETFで分散」という守りの戦略が議論されています。

3. 決算発表後の調整

多くの企業の第1四半期決算発表が8月に集中することから、9月は好決算を受けた株価上昇の反動調整が起こりやすい時期でもあります。

アノマリーが当てはまらない可能性の理由

1. 構造的な政策支援

政府の「資産所得倍増プラン」や新NISA制度の普及により、個人投資家の長期投資志向が強まっています。これにより、短期的な季節要因に左右されにくい投資環境が形成されつつあります。

2. 企業のガバナンス改革進展

PBR1倍割れ解消に向けた企業の自社株買いや配当政策の充実が、株価の下支え要因として機能する可能性があります。

3. 世界的な金融緩和継続

米国では2025年も段階的な利下げが予想されており、T. Rowe Priceのグローバル市場見通しでは、このことが日本株にとって追い風になると分析されています。

【実践編】2025年9月相場を乗りこなす3つの投資戦略

戦略1:アノマリーを逆手に取る「押し目買い戦略」

9月に株価が調整した場合、これを絶好の買い場と捉える戦略です。

狙い目セクター:

- 半導体関連株:AI需要の構造的成長が見込まれる中、短期調整は買い場となる可能性

- 金融株:日銀の利上げは長期的には収益改善要因

- 高配当株:金利上昇局面でも相対的に魅力を維持

具体的なアプローチ:

- 段階的な買い増し:一括投資ではなく、下落幅に応じて投資額を増やす

- テクニカル指標の活用:25日移動平均線割れを買いシグナルとする

- 業績好調銘柄への集中:第1四半期決算で上方修正を発表した銘柄を中心に選別

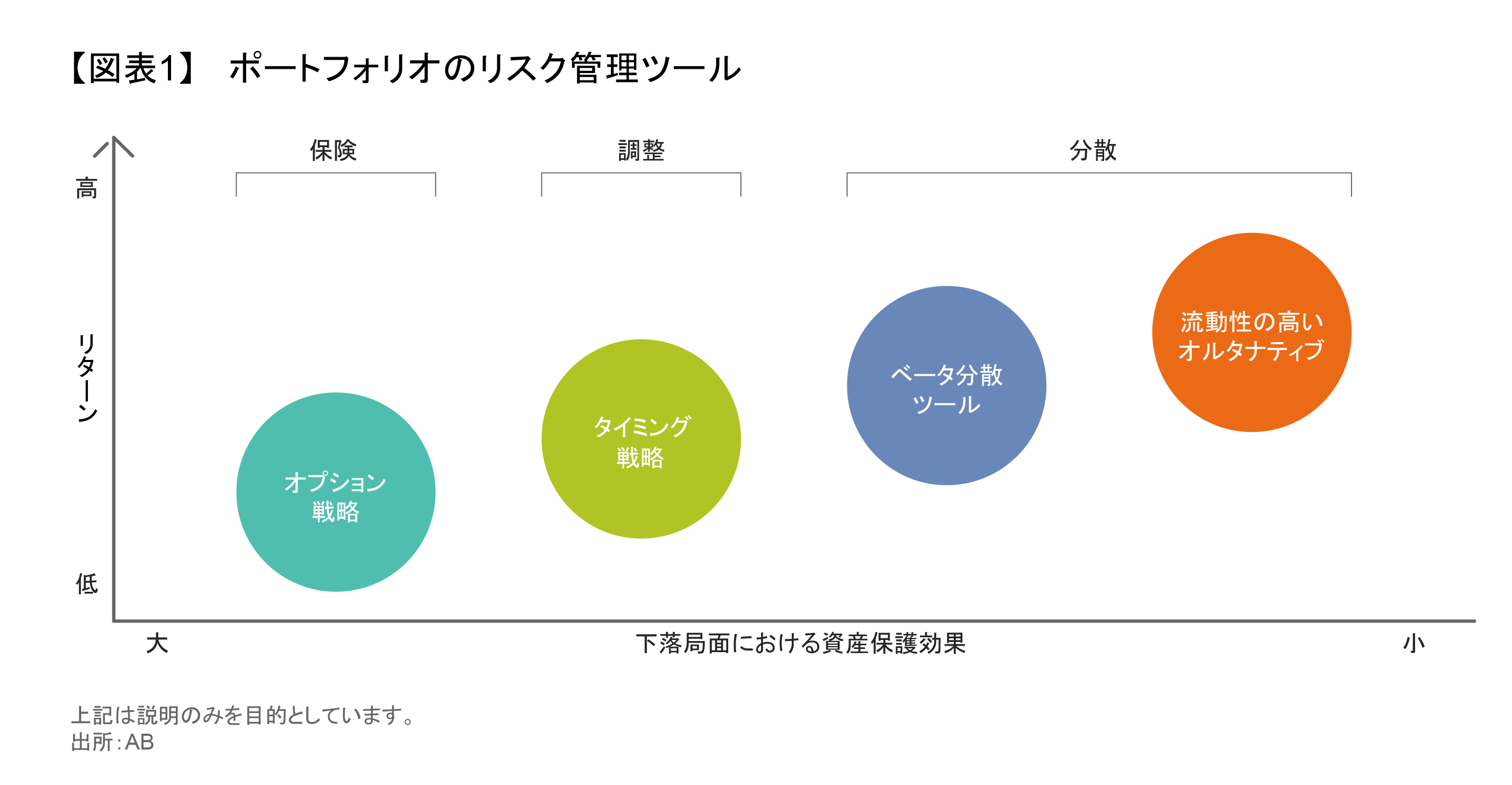

戦略2:下落リスクに備える「ディフェンシブ戦略」

市場の不確実性が高い中、守りを重視したポートフォリオ構築を行う戦略です。

ディフェンシブ銘柄の選定基準:

- 生活必需品セクター:食品、日用品、医薬品など景気変動の影響を受けにくい業種

- 公益事業株:電力、ガス、通信など安定した収益基盤を持つ銘柄

- 高格付け債券:株式との相関が低い資産クラスとして組み入れ

リスク管理手法:

- キャッシュポジションの確保:ポートフォリオの20-30%を現金で保有

- 相関の低い資産への分散:REIT、コモディティ、海外資産への分散投資

- ストップロス設定:個別銘柄で10-15%の下落時には機械的に損切り

戦略3:アノマリーに惑わされない「長期・積立戦略」

短期的な市場変動に左右されず、長期的な資産形成を目指す戦略です。

新NISA活用のポイント:

マネックス証券の分析では、「9月は短期的に厳しい局面が想定される一方で、中長期投資家にとっては押し目買いの好機」と指摘されています。

具体的な実践方法:

- 定額積立投資の継続:毎月一定額を市場の動向に関係なく投資

- インデックスファンドの活用:個別銘柄選択リスクを回避し、市場全体の成長を取り込む

- リバランスの実施:四半期ごとにアセットアロケーションを見直し

心理的側面への対処:

- 情報過多を避ける:日々の株価変動に一喜一憂せず、月次での確認に留める

- 投資日記の活用:投資判断の理由を記録し、感情的な判断を防ぐ

- 長期目標の再確認:短期的な下落時には投資目的を思い出し、冷静さを保つ

まとめ

「9月効果」の検証を通じて明らかになったのは、このアノマリーは完全に信頼できるものではないものの、一定の傾向として意識する価値があるということです。重要なのは、アノマリーを盲信するのではなく、それを投資戦略の一要素として活用することです。

2025年9月の市場環境を考慮すると、日銀の金融政策正常化や海外投資家の動向など、下落要因となり得る要素が存在する一方で、構造的な政策支援や企業ガバナンス改革の進展など、株価を下支えする要因も数多く見られます。

投資家として最も重要なのは、短期的なアノマリーに振り回されることなく、自身の投資目標とリスク許容度に基づいた一貫した投資戦略を実行することです。9月の相場変動を「リスク」として恐れるのではなく、「機会」として活用できるかどうかが、長期的な投資成果を左右する鍵となるでしょう。

市場は常に不確実性に満ちており、完璧な予測は不可能です。しかし、過去のデータを冷静に分析し、現在の市場環境を正しく理解することで、より合理的な投資判断を下すことは可能です。2025年9月の相場がどのような展開を見せるかは未知数ですが、準備を怠らない投資家にとっては、新たな投資機会を見つける絶好のタイミングとなるかもしれません。

画像出典:

- September Effectチャート:Bullish Bears (https://bullishbears.com/what-is-the-september-effect/)

- 日本株市場分析:東洋経済オンライン四季報 (https://shikiho.toyokeizai.net/)

- ポートフォリオ戦略図:アライアンス・バーンスタイン (https://www.alliancebernstein.co.jp/knowledge/13465.html)

免責事項

本記事は情報提供を目的としており、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。投資の最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。